今回は武蔵野線の205系で特徴のあるM32・35・66編成のお話を。

2004年10月のダイヤ改正で埼京線へ1編成増備するため武蔵野線転用予定だったヤテ54編成の10両が充てることになり、りんかい線の10連化で余剰になった70-000形を買取り新造2両と合わせて八高・川越線用209系3100番台が2本用意され、同線へ転用予定だった205系モハ4両とサハ4両に余剰予定の川越区サハ2両を充てることで代わりの10両確保したものの、中間車ばかりでモハが足りずサハが多い状況でした。

2両不足する電動車を確保するため、メルヘン顔の生え抜き6M2TのM61編成をVVVF化してサハ205-31・32を組み込みM35編成に、外されたモハはM32編成に組み込まれました。一方、サハを先頭化改造して武蔵野線へ配置すると1編成だけオリジナル先頭車と機器扱いが異なり不都合なため南武線へ配置して原形先頭編成と交換することで確保、余剰予定だった川越区のサハを組み込みM15編成となりました。

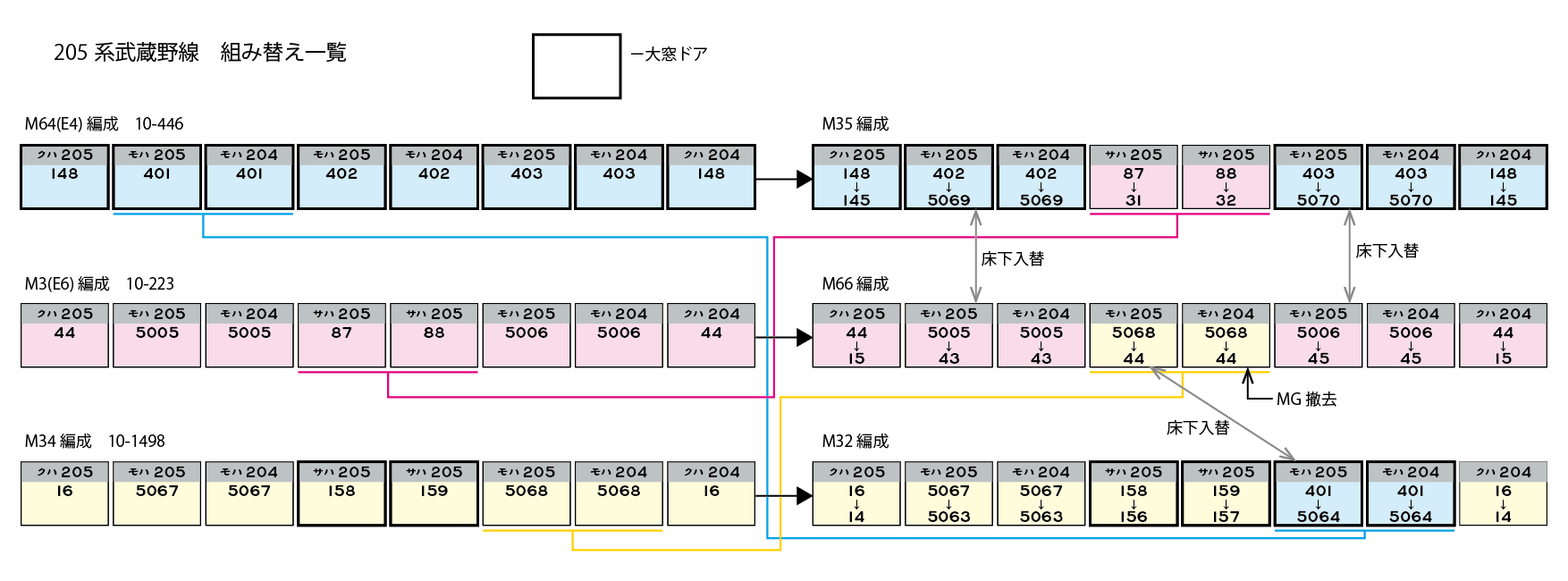

M32・35・66編成の3本製作するためベースにしたセットと組み替えのイメージを以下の表にまとめました。

・M35編成

模型のタネ車は前年の2003年にKATOのメルヘン顔武蔵野線色が特別企画品として再生産され、2004年に5000番台が製品化されたことから改造予定として確保、そのまま放置プレイ状態で2018年に大窓サハが組み込まれた5000番台が出たことで、ようやく製作に着手しました(^^;)モハ205の床下が界磁添加励磁制御なので5000番台セットのVVVF床下と交換、小窓ドアのサハ205を編入させました。メルヘン顔では唯一行先表示がLED化されていたのでそれも再現しています。

サハは小窓ドアでモハは大窓ドアという逆の組み合わせも中々新鮮です(^^)

・M32編成

M32編成は生抜きM61→35編成のVVVF改造で4M4T化され捻出されたモハ205-393+モハ204-392(補助電源工事の関連でユニットのタネ車が異なります)改め5064とクハが元ヤテ14、モハ5063(旧159)が元ヤテ53、サハが元ハエ6の156・157の組み合わせです。

2018年に発売された大窓サハ入りの5000番台セットをベースに実車同様、M35編成に仕立てたセットから捻出したモハユニットを編入させています。晩年の205系を再現しようと行先は「むさしの号 大宮」にしました(^^)

4~7号車のドアは大窓で8両中4両入る唯一の編成でした。

・M66編成

M66編成は2007年3月のダイヤ改正で増発用に1編成必要になり、当時置換えが進められていた中央線快速の201系を京葉線へ転属させ同線で使用されていたケヨ23編成のサハを抜いた8連を武蔵野線用に転用したのがM66編成で、最大の特徴は界磁添加励磁制御のまま6M2Tで転用されたことでした。

活躍は短く2009年3月のダイヤ改正で横浜線の増発用として転出、保留車になっていた元のサハを組込み4M4T化、横浜線では唯一6ドア車の無い編成として運用され山手時代では特に目立たなかったクハ205-15~も武蔵野・横浜線では異端車として有名になりました。

M66編成は2004年に発売されたオール小窓ドアの5000番台セットをベースにサハをM35編成へ、捻出したモハをM32編成に、玉突きで出たモハを編入してVVVFの床下をメルヘン顔セットとトレードすることで界磁添加励磁制御にしています。動力は5000番台の編成と合わせて3号車のモハ204-43に搭載、5号車のモハ204-44は実車同様にMGを撤去しました。小窓ドアなのに2ケタナンバーの武蔵野線色モハはM66編成ならではの姿です。クハの無線アンテナはデジタル仕様を再現するため東京メトロ16000系の台座付きアンテナを代用しています。

このような形で武蔵野線の205系でも異端編成だった3本を再現してみました。改造予定で確保しても10年以上放置というのが当たり前になっているのですが、結果としてドア窓加工せず完成品だけで製作できたのは良かったです。(ドア窓拡大加工は少しやったことがあるのですが綺麗に揃えるのに苦労したので・苦笑)